Nockberge Almrind

Die Aufzucht von Nockberge Almrindern ist das Ergebnis von traditionellem Wissen um die Zucht und die extensive Viehhaltung über Jahrhunderte hinweg im Gebiet der Nockberge in Kärnten.

Herr Dr. Herwig Gräbner hat uns seinen wissenschaftlichen Aufsatz kostenfrei für die Veröffentlichung auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für seinen wissenschaftlich fundierten Aufsatz.

„Diese historische Darstellung endet im Wesentlichen um etwa 1830 (Franz. Kataster). Nicht aufgearbeitet sind die enormen Veränderungen seither: Bauernbefreiung 1848 – moderne Rinderrassen – Anbindung der Höfe an den modernen Straßenverkehr und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten – aktuelle Viehhaltung und Ertragslage usw.“ ( GRÄBNER Herwig 2018)

E-MAIL: | Tel: +43 (0)4275 / 301

Almwirtschaft

Bäuerliche Rinderhaltung in der Region Nockberge

Der geographische Raum

Die Nockberge sind der westliche Teil der Gurktaler Alpen in Kärnten: eine Mittelgebirgs-landschaft bis etwa 2400m Seehöhe mit meist sanft gekuppten Formen. Geologische Vielfalt und zehntausende Jahre einer eiszeitlichen Sonderentwicklung haben hier die Rahmen-bedingungen für eine äußerst artenreiche Flora und Fauna geschaffen. Dazu zählen auch sogenannte Reliktendemiten, die weltweit nur bzw. fast nur hier anzutreffen sind, wie etwa Wulfen-Mannsschild ((Androsace wulfeniana), Alpen-Löffelkraut (Kochlearia excelsa) Portenschlags Läusekraut ( (Pedicularis portenschlagi), Zottige Primel (Primula vilosa) oder Wimper-Steinbrech (Saxifraga blepharophylla)1. Diese botanische Vielfalt eröffnet wiederum eine Heimstätte für über 130 Arten von Schmetterlingen2, 28 Heuschreckenarten, aber auch 69 Brutvogelarten, vom Steinadler und Auerhahn bis zum Uhu und dem Mornell- Regenpfeifer3. Letzterer ist sonst fast nur in der polaren Tundra anzutreffen.

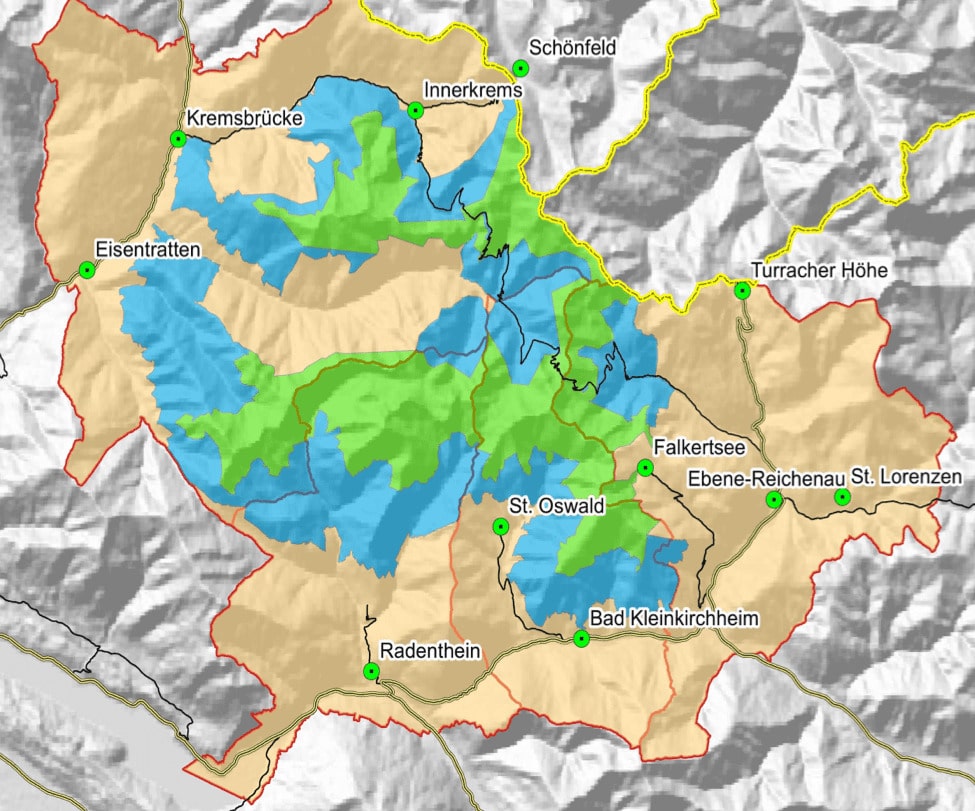

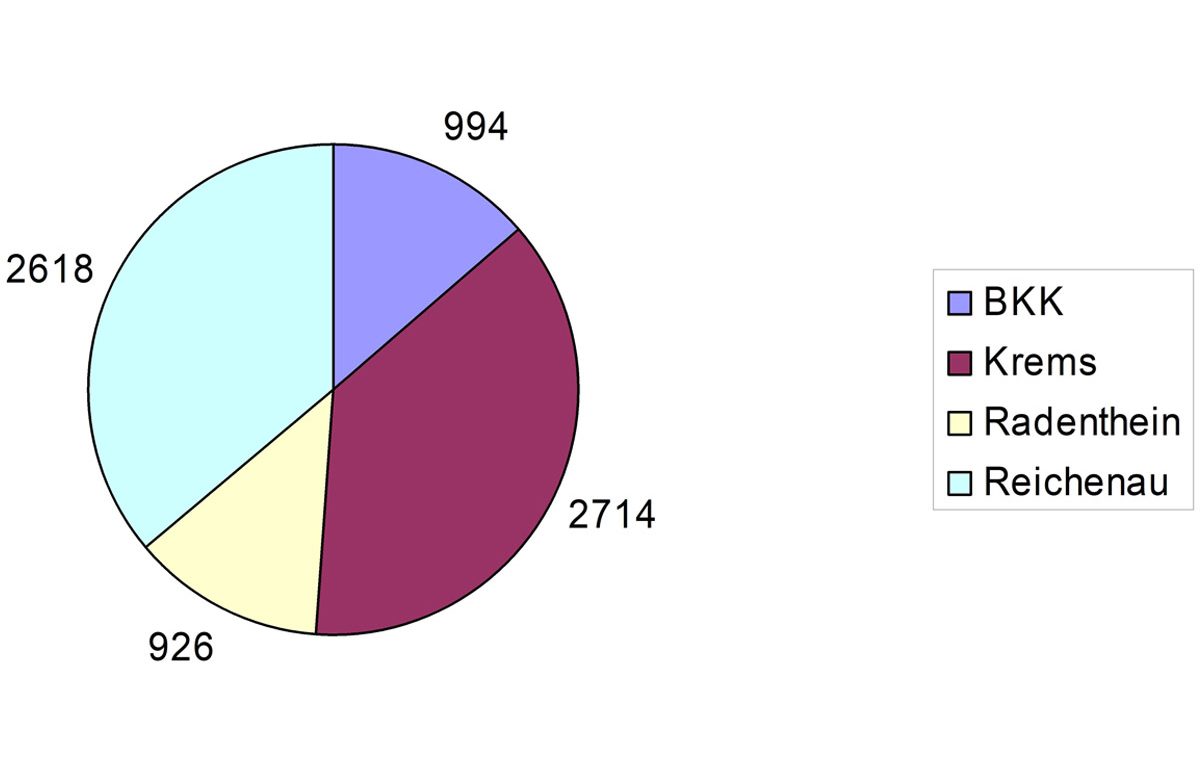

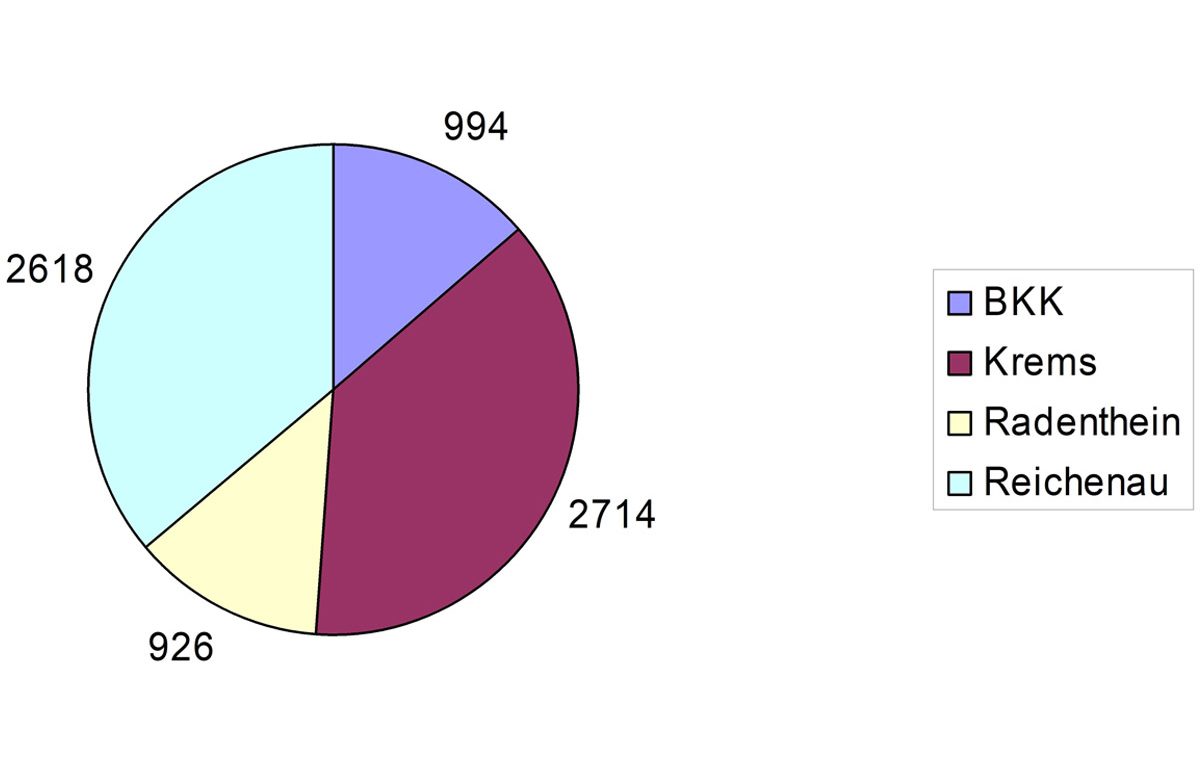

Alle diese Umstände haben die Europäische Union veranlasst, den zentralen Teil des Berglandes zum Natura 2000- Gebiet zu erklären. Die UNESCO wiederum hat im Jahr 2012 das gesamte Gebiet der Gemeinden Bad Kleinkirchheim, Krems in Kärnten, Radenthein und Reichenau mit dem Prädikat Biosphärenpark ausgestattet und damit zu einer von etwa 600 weltweiten Modellregionen für nachhaltige Entwicklung auserkoren.

1 Hartl H., 1992.

2 Jungmeier M.- Gurkursprung, 1998.

3 Unterlagender Biosphärenpark-Verwaltung, Ebene Reichenau.

Der Biosphärenpark Kärntner Nockberge

Ein Biosphärenpark hat per Definition das harmonische Neben- und Miteinander von Mensch und Natur zum Ziel: Sein Herz bilden eine Natur- und Pflegezone mit abgestuftem Schutz, aber jedenfalls ohne großtechnische und massentouristische Erschließung.

Im konkreten Fall Nockberge gilt das Gesagte mit Ausnahme der bereits vor der Unter- Schutzstellung als Almaufschließungsweg errichteten und dann touristisch ausgebauten Nockalmstraße. Traditionelle Weidewirtschaft ohne künstliche Düngung ist in beiden Zonen möglich und zur Erhaltung der in 1000 Jahren Almnutzung entwickelten Biotope erwünscht. Die sanften Geländeformen, ein ausnehmend mildes Sommerklima und die, wie erwähnt, vielfältige Vegetation machen es möglich, die Almmatten ober der Waldgrenze bis in die Gipfelregionen hinauf in einem Ausmaß flächendeckend zu nutzen, wie das in keiner anderen Region Kärntens der Fall ist: Lediglich flächenmäßig begrenzte, herausragende Biotope sind außer Nutzung, so das Autertal-Hochmoor als Ramsar-Schutzgebiet, ein „Hotspot“ der Arten- und Lebensraumvielfalt 1.

Anderseits wird einer Übernutzung durch die Instrumente des Vertragsnaturschutzes gegengesteuert. Ideale Bedingungen somit für naturnahes bergbäuerliches Wirtschaften mit entsprechender Qualität der Produkte.

Die Bergkuppen der Natur- und Pflegezone werden umrahmt von Hochtälern in 700 – 1200m Seehöhe, die seit 800 – 1000 Jahren intensiv bäuerlich genutzt sind, ebenso wie die sonnigen Bergflanken, an denen sich die Höfe der Bergbauern so hoch wie sonst in Kärnten nur noch in der Vorderen Asten hoch über dem Mölltal behaupten, nämlich im obersten Gurktal bis über 1600m (vlg. Hochsinner, 1616m). Dieser gesamte Dauersiedlungsraum bildet die Entwicklungszone des Parks. In ihr sollen gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung erarbeitet und umgesetzt werden.

1 W. Franz, 2012

Zur historischen Entwicklung bis zum 18. Jh.1

Mangels älterer Belege muss angenommen werden, dass die zentralen Nockberge samt ihren Talböden, beginnend an der Peripherie (z. B. die Räume Himmelberg, Radenthein und Gurk – Straßburg) ab dem 10. bzw. 11. Jahrhundert, gemeinsam durch slowenische und deutsche Bauern gerodet wurden. Über 40% der dortigen Siedlungsnamen sind slowenischer Herkunft. Das obere Gurktal mit Gnesau und Reichenau, aber auch Bad Kleinkirchheim, St. Oswald, Kaning, Laufenberg und die anderen Höhensiedlungen waren in der hochmittel-alterlichen Wärmeperiode (11. – 13. Jh.) das Ziel zweier Rodungsperioden mit überwiegend deutschen Siedlern (10 – 20 % slowenische Namen). Die Initiative zu all diesen „Neubrüchen“ (Rodungen) ging in der Regel von geistlichen Zentren wie dem Kloster Millstatt oder dem Bistum Gurk aus.

Die bäuerliche Dauerbesiedlung erreichte damals die klimatische Höhengrenze des Getreideanbaus. Angesichts der ungünstigen Ertragslage und des erheblichen Ernterisikos diente der Ackerbau freilich vorwiegend der häuslichen Selbstversorgung. Daher war die Viehhaltung als wirtschaftliches Standbein entscheidend wichtiger als im Tal. Die Urbare der Grundherrschaften Millstatt, Himmelberg, Gurk und auch Viktring bestätigen das. Sie berichten für das Hochmittelalter im bergbäuerlichen Bereich vorwiegend von Schwaighofwirtschaften mit Schafsbesatz: Eine Schafschwaige hatte demnach etwa 30 Muttertiere. Ihre Abgabe an die Grundherrschaft bestand in der Regel ausschließlich aus Schafskäse. Rinder wurden in dieser frühen Zeit zur Deckung des Eigenbedarfs gehalten.

Mit dem Ende des Klimaoptimums im 13. Jh. häuften sich die Getreide-Missernten in den immer kühleren Sommern der „Kleinen Eiszeit“. Die Bedeutung der Viehhaltung stieg im bergbäuerlichen Bereich weiter, zumal der Ertrag von Haustieren zur Überlebensfrage gedieh. Parallel dazu ließen sich die Grundherrschaften die Schafskäse- Natural–abgaben bar ablösen. Hinzu kam ab dem späten 15. Jh. eine neue, hohe staatliche Steuer zur Finanzierung der Türkenabwehr.

Um diesen finanziellen Forderungen nachkommen zu können, benötigten die Bauern zunehmend Verkaufsartikel, wofür sich Ochsen am besten eigneten. Mit ihnen versorgten sie die an den Fernhandelswegen entstehenden Städte und Märkte. Zusätzlich wurden alle Jahre tausende Kärntner Ochsen nach Oberitalien getrieben.

Überdies hat ein zunehmender Kleinbergbau in den Nockbergen nicht wenige Menschen beschäftigt, die nun auch ernährt werden mussten. Zur Verarbeitung des Erzes stieg der Bedarf an Holzkohle, dem große Flächen an Wäldern zum Opfer fielen. Ohne Wiederaufforstung führte das zu einem Absenken der Waldgrenze und zu einer Vergrößerung der Weide- bzw. Almflächen, die wieder vornehmlich den Rindern zugutekamen.

So erfolgte schrittweise der Übergang zur vorwiegenden Rinderhaltung, wie sie dann für das späte 18. Jh. im Ansatz durch den Josephinischen und für das frühe 19. Jh. in allen Details durch den Franziszeischen Kataster belegbar ist.

Die zentralen Nockberge zur Zeit des Franziszeischen Katasters (1830)

Der Franziszeische Kataster hatte zum Ziel, die in der damaligen Agrargesellschaft wichtigste staatliche Einnahmequelle, die Besteuerung von Grund und Boden, auf eine am Ertrag orientierte, gerechte Grundlage zu stellen. Dazu wurde das gesamte Land vermessen, Besitzverhältnisse, Nutzung, Produktionskosten sowie Ertragsfähigkeit erhoben und sowohl parzellengenau als auch zusammengefasst nach Katastralgemeinden (KG) und übergeordneten Verwaltungseinheiten präsentiert. Eine schier unerschöpfliche Quelle historischer Forschung.

Zur Frage der Viehhaltung ergibt sich für das Untersuchungsgebiet folgendes Bild:

| Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche (in %, gerundet) | |||

|---|---|---|---|

| Acker / Wechselacker (Egart) | Wiese | Weide /Alm | |

| Tallagen (1) | 55 / 0 | 34 | 11 |

| „Mittelgebirge“ (2) | 29 / 9 | 32 | 30 |

| „Hochgebirge“ (3) | 0 /19 | 17 | 64 |

(1) südliche Peripherie (KG Pichlern, Waiern, Tiffen, Stiegl, Steindorf )

(2) KG Himmelberg, Zedlitzberg, Saurachberg. Ossiachberg

(3) KG Hochegg, Teuchen, Zedlitzdorf. Mitteregg, Gnesau, Gurk, Winkl-Reichenau, St. Oswald, Kaning, Laufenberg, St. Peter im Tweng, Tweng.

Quellen: Franz. Kataster, W. Jobst (2011), H. Gräbner (1971)

Der Unterschied in der Wirtschaftsweise zwischen Tallagen und Gebirge ist augenscheinlich:

In den Tallagen der Peripherie der Nockberge wurde im Ackerbau die weitaus größere Wertschöpfung als auf Grünland erzielt, weshalb mehr als die Hälfte der Nutzfläche Jahr für Jahr unter Pflug stand. Getreide war demnach das wesentliche Verkaufsprodukt. Das wurde auch möglich, weil man inzwischen zur ganzjährigen Stallhaltung übergegangen war und damit wesentlich mehr Dünger für die Äcker zur Verfügung stand.

Die vom Kataster so genannten „Hochgebirgsgemeinden“ hingegen betrieben Ackerbau nur auf Egartflächen und im Wesentlichen zur Deckung des Eigenbedarfs, da die Erträge pro Joch nur ein Drittel im Vergleich zum Tal erbrachten und sich wegen schlechterer Qualität und dem höheren Wetterrisiko kaum für den Verkauf eigneten.

Daher musste der Großteil der Wertschöpfung in der Viehhaltung erzielt werden: Ihr dienten gut 90 % der landwirtschaftlichen Nutzflächen, davon annähernd zwei Drittel als Sommerweide bzw. Alm. Auf letztere wurde der größte Teil der Rinder aufgetrieben. – Auch die Wechseläcker waren im Mittel von 4 – 6 Jahren etwa die halbe Zeit Grünland und lieferten selbst als Acker zum Teil Futterrüben usw.

Unter den Viehbeständen dominierte das Hornvieh allein schon nach der Zahl mit gut 40 % klar, wertmäßig bei einem Vergleich anhand der damaligen Verkaufspreise sogar mit fast 90%.

| Einwohnerzahl und Viehbestand der Hochgebirgs- Katastralgemeinden Kaning, St. Oswald u. Winkl-Reichenau (Franz. Kataster, um 1830) |

||||

|---|---|---|---|---|

| Einwohner | 1050 | |||

| Viehbestand | Stückzahl 1 | Wert2 | ||

| Kühe | 682 | 22.200 | ||

| Ochsen | 412 | 14.400 | ||

| Jungvieh | 394 | 5.400 | ||

| Hornvieh insgesamt | 1488 | 42.000 | ||

| Pferde | 47 | 1.400 | ||

| Ziegen | 332 | 400 | ||

| Schafe | 1373 | 1.400 | ||

| Schweine | 380 | 2.200 | ||

1Quelle: Franz. Kataster

2Basis: Zeitgenössische bäuerliche Verlassenschaften. Gerundeter Schätzwert in Gulden (fl). 1 fl entspricht gemäß Statistik Austria der Kaufkraft von ca. 20 € (2012).- Quelle: H. Gräbner (2013).

Die Rinderschläge waren allerdings, verglichen mit der Gegenwart, klein und wenig leistungsfähig: Bis ins 18. Jh. dominierte das sogenannte Rotvieh, dessen Gewicht eines mittleren Ochsen um 1700 mit nur 140 kg angegeben wird. Zur Zeit der Katastererhebung von 1830 ist dieser Schlag in den Hochgebirgsortschaften noch als das „mittelgroße, rotfärbige, auch mehrfärbige Rind“ präsent. Der fünfjährige Ochs wiegt jetzt laut Kataster 200 und 250 kg. – In den umliegenden Tälern und talnahen Gebieten hat sich dagegen bis Himmelberg, Gnesau und Gurk schon „das Hornvieh weißer Farbe, größerer Gattung und ziemlich guter Race“, das später so genannte Blondvieh, durchgesetzt. Dessen mittleres Gewicht wird zu Mitte des 19. Jh. mit immerhin 320 kg (Ochsen) bzw. 250 kg (Kühe) taxiert3.

Die Produktionsverhältnisse bei den Bergbauern mit geringen Erträgen der Äcker und dem Schwerpunkt in der Rinderhaltung finden auch ihren Niederschlag in den Wochenessenplänen, die bekanntlich über das ganze Jahr mit nur geringen saisonalen Variationen gleichblieben und vom Kataster als Produktionsfaktoren erhoben wurden:

Während im talnahen Bereich bei vorherrschendem Ackerbau Mehlprodukte überwogen und Fleisch nur ein- bis zweimal pro Woche auf den Tisch kam, so wurde z. B. in der KG Winkl- Reichenau täglich außer freitags geräuchertes Rindfleisch (der geschlagenen Kühe und evt. eines Ochsen pro Jahr) gereicht. Zu jeder Vor- und Nachmittagsjause gab es Brot und Speck.

3 Zur Frage der historischen Rindergewichte: siehe K. Dinklage und R. Gräbner (Gutachten) lfd.

Zusammenfassend kann festgestellt werden:

Die Rinderhaltung hat in den zentralen Nockbergen eine 800 – 1000-jährige Tradition und ist seit etwa 500 Jahren der dominierende bäuerliche Wirtschaftszweig.

Im frühen 19. Jh. beanspruchte Grünland etwa 90 % der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Auf diesen wiederum erreichte das Hornvieh fast 90 % der tierischen Wertschöpfung am Hof. Auch die Essensgewohnheiten waren darauf abgestimmt. Und der Großteil der Bareinnahmen der Höfe wurde durch den Verkauf von schlachtreifen Ochsen erzielt.

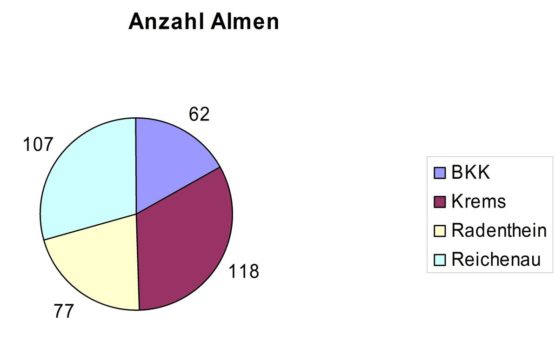

Diese existentielle Bedeutung ist der Rinderhaltung bis heute geblieben: Allein die Almen der vier Biosphärenparkgemeinden werden Sommer für Sommer durch über 15000 Großvieheinheiten belebt, der weitaus größte Teil davon Rinder.

Kärntner Landesarchiv:

Franziszeischer Kataster: Die Katastralgemeinden (KG) Ebene Reichenau, Gnesau, Gurk, Himmelberg, Hochegg, Kaning, Kleinkirchheim, Laufenberg, MItteregg, Radenthein, St. Margarethen, St. Peter im Tweng, St. Oswald, Teuchen, Wiedweg, Winkl – Reichenau, Zedlitzberg, Zedlitzdorf, Zirkitzen.

Stabiler Kataster

Biosphärenparkverwaltung: Zahlreiches Urmaterial.

- Amt der Kärntner Landesregierung (Hgb.),Landwirtschaftlich-historisches Gutachten betr. den Weidefutterbedarf. Autor: Gräbner Richard, 480 S., Klagenfurt, 2008. Unveröffentlicht.

- Dinklage Karl, Geschichte der Kärntner Landwirtschaft, Klagenfurt 1966.

- Franz Wilfried, Das Autertal-Hochmoor. In: „Natur & Land“ Heft 8/ 2012. Hgb.: Österreich. Naturschutzbund.

- Gräbner Herwig, 1000 Jahre Bergbauern in Gall. Ein Fallbeispiel für die Berglandwirtschaft in Kärnten. 280 S. Hgb.: Landesarchiv Kärnten. Klagenfurt 2013. Hier weiterführende Literatur. (Anm.: Gall ist eine bergbäuerliche Ortschaft in den südlichen Gurktaler Alpen).

- Ders.: Die Kärntner Nockberge. Vom Ringen um ein Schutzgebiet (1980) bis zum Biosphärenpark (2013). 140 S. Hgb. Österreich. Alpenverein. Innsbruck, 2014.

- Ders.: Die Industrie- und Fremdenverkehrsgemeinde Radenthein. Dissertation. 310 S. Universität Graz 1971.

- Hartl Helmut et alii, Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Kärntens. 451 S. Klagenfurt, 1992. Hgb.: Naturwissenschaftlicher Verein Kärntens.

- Jobst Wolfgang, Der Raum des Landgerichtes Himmelberg: Von der wirtschaftlichen Konsolidierung grundherrschaftlichen Besitzes im 18. Jh. bis zur Grundentlastung 1848. 260S., Dissertation. Universität Klagenfurt, 2011.

- Jungmeier Michael, Naturschutzgebiet Gurkursprung. 85 S. Innsbruck, 1998. Hgb.: Österreich. Alpenverein in „Fachbeiträge zur alpinen Raumordnung“, Nr. 15.

- Kranzmayer Eberhard, Ortsnamenbuch von Kärnten. 2 Bände. Klagenfurt, 1976.

- N. N. , Eine Hofgeschichte (vlg. Huber in Bad Kleinkirchheim). 50 S. Um 1970. Unveröffentlicht.

- Paschinger Herbert, Kärnten. Eine geographische Landeskunde. 320 S. Klagenfurt, 1976

- Wadl Wilhelm. 800 Jahre Gnesau. Eigenverlag des Autors. Gnesau, 2013.